|

トップページ > 路線 > このページ |

| 2019.06.29更新 歴史を更新しました。 |

||

| ■駅 >>> 各駅の紹介はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■配線略図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■建設の経緯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5号線(千日前線)の計画は、1948(昭和23)年6月18日に市議会で確定した路線改訂で設定された。東西の輸送力を増強するために4号線(中央線)だけであった東西路線を分割して2路線とした。千日前線は神崎川で阪急神戸線、塚本で国鉄東海道本線、野田で阪神本線と連絡し、これら国私鉄の乗客を直接都心部に運び、梅田の混雑緩和を図るとともに、国鉄関西本線・南海本線・南海高野線・近鉄奈良線・近鉄大阪線と連絡をする路線とされた。今里〜平野間は、4号線(中央線)の計画では森小路大和川線(今里筋)を経由していたが、今回5号線(千日前線)では布施方面との連絡を考慮し、新庄大和川線(内環状線)経由に変更されている。区間は「東淀川区三津屋北通1丁目〜東住吉区平野泥堂町」で18.13kmの路線として計画された。 5号線(千日前線)の計画は、1948(昭和23)年6月18日に市議会で確定した路線改訂で設定された。東西の輸送力を増強するために4号線(中央線)だけであった東西路線を分割して2路線とした。千日前線は神崎川で阪急神戸線、塚本で国鉄東海道本線、野田で阪神本線と連絡し、これら国私鉄の乗客を直接都心部に運び、梅田の混雑緩和を図るとともに、国鉄関西本線・南海本線・南海高野線・近鉄奈良線・近鉄大阪線と連絡をする路線とされた。今里〜平野間は、4号線(中央線)の計画では森小路大和川線(今里筋)を経由していたが、今回5号線(千日前線)では布施方面との連絡を考慮し、新庄大和川線(内環状線)経由に変更されている。区間は「東淀川区三津屋北通1丁目〜東住吉区平野泥堂町」で18.13kmの路線として計画された。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1963(昭和38)年3月29日の都市交通審議会答申第7号「大阪市およびその周辺における高速鉄道の整備増強に関する基本計画について」を受けて改訂された基本計画では、大阪市南東部の住宅団地としての発展がめざましく、今後輸送需要の増大に対応するため、千日前線は南側が平野から川辺まで延長された。 1963(昭和38)年3月29日の都市交通審議会答申第7号「大阪市およびその周辺における高速鉄道の整備増強に関する基本計画について」を受けて改訂された基本計画では、大阪市南東部の住宅団地としての発展がめざましく、今後輸送需要の増大に対応するため、千日前線は南側が平野から川辺まで延長された。1965(昭和40)年11月17日に野田阪神〜桜川間の建設に着手した。この区間は当初、難波付近の賑橋付近に難波仮駅を設け、四つ橋線と連絡させる予定であったが、国鉄湊町駅後退問題の見通しが立たず、国鉄との協議が長引いたのと賑橋付近の立退きが遅れたため、難波接続をあきらめて桜川までになった経緯がある。また野田阪神〜阿波座間は、当初の計画では尼崎堺線(新なにわ筋)を通る予定であったが、用地買収の目途が立っていなかったので、少し西側の市道大阪臨港線(現在の府道29号線)を通ることに変更された。玉川〜阿波座間は市道大阪臨港線に市電が走っており、さらに大阪市中央卸売市場に集まってくる自動車で毎日のように渋滞していたため、2層式隧道も考えられたが、開削工法で工事することは考えられなかった。また、堂島川・土佐堀川の河川横断はともに洪水河川であるうえに舟運の関係もあり、河川締切を行って潜函工法で工事することも困難であったため、シールド工法で建設されることになった。しかし、道路の幅員が狭いこと、ビルが近接していることなどから単線シールドでは技術上不可能であったため、中央線の谷町四丁目〜森ノ宮間に続く2例目の複線シールドが採用された。野田阪神駅は、阪神本線の高架を受替える必要があり、阪神電鉄と協議を重ねていたが、時間を要する見込みであったので、2両分のホームを建設し、野田阪神〜桜川間は1969(昭和44)年4月16日に開業した。 都心部の桜川〜谷町九丁目間では、千日前線に平行して阪神・近鉄が難波に乗り入れて相互直通運転をする計画があり、近鉄などと協議が重ねられた。この都心部での事業が難航していたため、谷町九丁目〜新深江間の建設を先行させることになった。谷町九丁目〜今里間は1965(昭和40)年7月20日に建設に着手した。この区間の都市計画街路泉尾今里線(千日前通)は当時22mしかなく、40mに拡張予定ではあったが、市電など路面交通が輻輳していて開削工法が困難であったため、シールド工法が採用された。今里〜新深江間は1965(昭和40)年12月25日に建設に着手した。城東運河(平野川分水路)の今里大橋下の施工法は検討の結果、大阪市初の凍結工法を採用することになった。しかし、完成まであと僅かとなった1968(昭和43)年9月7日に凍土が融解し、コンクリートの打ち終わっていなかった底床部から運河の水がトンネル内に流れ込み、大事故となった。当初谷町九丁目〜新深江間は、西側の野田阪神〜桜川間と同時開業する予定であったが、この事故により大幅に遅れ、谷町九丁目〜今里間は1969(昭和44)年7月25日に、今里〜新深江間は1969(昭和44)年9月10日にそれぞれ開業した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

協議を重ねていた桜川〜谷町九丁目間は、一時地下鉄と近鉄・阪神との相互直通運転や、両線を重ねて建設することも計画されたが、道路拡張を待って2路線平行して建設することに落ち着いた。どちらが南側の現道に入るかという協議のあり、現道の市電の軌道敷は交通局のものでもあるので、5号線が南側、近鉄・阪神が拡張する北側という考えもあったが、それでは千日前線と近鉄・阪神は2度立体交差する必要があり、線形から見ても5号線が拡張する北側に入るのが自然である。したがって現道の南側は近鉄・阪神に譲ることとしたが、あくまで道路の拡張後に同時着工・同時開業という紳士協定を結んで実現に努力することとなった。難波駅は近鉄と一体構造として建設され、費用を近鉄と分担した。この区間は1967(昭和42)年6月20日に建設に着手(桜川〜難波間の一部は完成済み)、近鉄より4日早い1970(昭和45)年3月11日に開業し、千日前線は1つにつながった。 協議を重ねていた桜川〜谷町九丁目間は、一時地下鉄と近鉄・阪神との相互直通運転や、両線を重ねて建設することも計画されたが、道路拡張を待って2路線平行して建設することに落ち着いた。どちらが南側の現道に入るかという協議のあり、現道の市電の軌道敷は交通局のものでもあるので、5号線が南側、近鉄・阪神が拡張する北側という考えもあったが、それでは千日前線と近鉄・阪神は2度立体交差する必要があり、線形から見ても5号線が拡張する北側に入るのが自然である。したがって現道の南側は近鉄・阪神に譲ることとしたが、あくまで道路の拡張後に同時着工・同時開業という紳士協定を結んで実現に努力することとなった。難波駅は近鉄と一体構造として建設され、費用を近鉄と分担した。この区間は1967(昭和42)年6月20日に建設に着手(桜川〜難波間の一部は完成済み)、近鉄より4日早い1970(昭和45)年3月11日に開業し、千日前線は1つにつながった。新深江〜南巽間は、都市計画街路新庄大和川線(内環状線)と同時施工するのが望ましいと、1971(昭和46)年12月8日の都市交通審議会答申第13号で緊急整備区間にあげられていた。1976(昭和51)年8月25日に新深江〜南巽間の建設に着手した。新深江〜小路間の曲線部では、地上の民家を一時的に移転してトンネルを建設し、その後復旧するという手法がとられた。1981(昭和56)年12月2日に新深江〜南巽間が開業し、千日前線は現在の形となった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■使用車両 >>> 各形式の紹介はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

< 現 役 > ・ 新20系(25系) 1991(平成3)年〜

< 過 去 > ・ 5000形(50系) 1969(昭和44)年〜1994(平成6)年 ・ 100形(2代) 1979(昭和54)年〜1989(平成元)年 ・ 30系 1991(平成3)年〜1995(平成7)年

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ダイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●2014(平成26)年08月30日改正 【現行】  2014(平成26)年8月30日改正ダイヤでは、可動式ホーム柵設置による停車時分変更・運転間隔見直しに伴い改正が行われた。 2014(平成26)年8月30日改正ダイヤでは、可動式ホーム柵設置による停車時分変更・運転間隔見直しに伴い改正が行われた。前回の改正で誕生した今里行きは南巽まで延長されることになり、わずか1年5ヶ月で姿を消してしまった。各駅の停車時分を延長したことにより、全線の所要時間は23〜25分から26〜29分になった。運転間隔の見直しも行われている。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

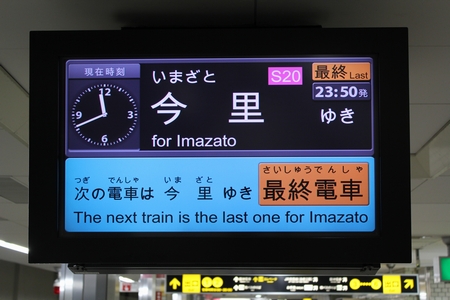

●2013(平成25)年03月23日改正  2013(平成23)年3月23日改正ダイヤでは、終発延長に伴い改正が行われた。 2013(平成23)年3月23日改正ダイヤでは、終発延長に伴い改正が行われた。終発後の野田阪神発今里行きの回送を旅客化した。これにより新深江延伸後の定期列車では初めて今里行きが設定され、珍列車のひとつになっている。運転間隔の変更はない。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

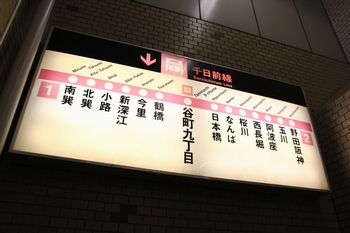

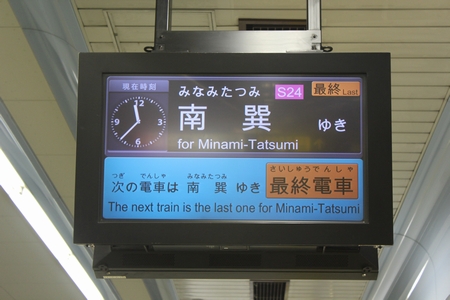

| ■旅客案内表示装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

現在の旅客案内表示装置はLCD式で、基本は日本語・英語の2か国語で、一部は日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応している。2005(平成17)年より順次更新が進められ、大阪市営地下鉄で初めてLCD旅客案内表示装置が設置された。 現在の旅客案内表示装置はLCD式で、基本は日本語・英語の2か国語で、一部は日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応している。2005(平成17)年より順次更新が進められ、大阪市営地下鉄で初めてLCD旅客案内表示装置が設置された。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■可動式ホーム柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014(平成26)年2月13日、安全性の向上のため2014(平成26)年度中に千日前線全駅に可動式ホーム柵を設置することが発表され、2014(平成26)年12月に設置が完了した。なお野田阪神2番線には設置されていない。 2014(平成26)年2月13日、安全性の向上のため2014(平成26)年度中に千日前線全駅に可動式ホーム柵を設置することが発表され、2014(平成26)年12月に設置が完了した。なお野田阪神2番線には設置されていない。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

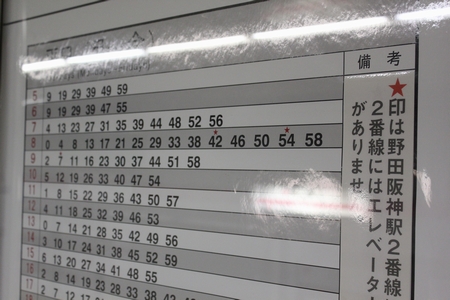

●野田阪神2番線到着の列車  野田阪神駅は終着駅であるが相対式ホームとなっており、通常は1番線のみの使用となっている。しかし折返し回送になる列車に限り、1日数本2番線に到着する列車が存在する。野田阪神2番線にはエレベータが設置されていないため、旅客に2番線に到着することを知らせるため、時刻表に星印で、また車内放送でも案内されるため、容易に見分けがつく。 野田阪神駅は終着駅であるが相対式ホームとなっており、通常は1番線のみの使用となっている。しかし折返し回送になる列車に限り、1日数本2番線に到着する列車が存在する。野田阪神2番線にはエレベータが設置されていないため、旅客に2番線に到着することを知らせるため、時刻表に星印で、また車内放送でも案内されるため、容易に見分けがつく。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

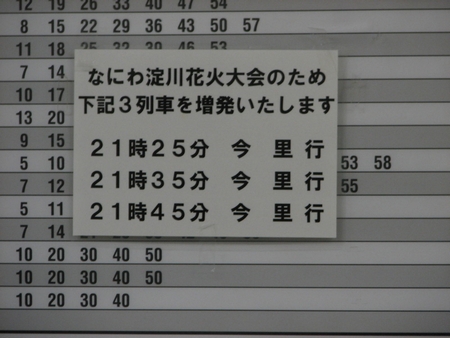

●なにわ淀川花火臨  2006(平成18)年から、なにわ淀川花火開催に伴い臨時列車を運行している。2006(平成18)年と2007(平成19)年は、普段設定されていない今里行きが設定されたことから注目された。2008(平成20)年以降は南巽行きでの運転となっていたが、2015(平成27)年は今里行きが運転された。 2006(平成18)年から、なにわ淀川花火開催に伴い臨時列車を運行している。2006(平成18)年と2007(平成19)年は、普段設定されていない今里行きが設定されたことから注目された。2008(平成20)年以降は南巽行きでの運転となっていたが、2015(平成27)年は今里行きが運転された。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●定期列車の今里行き  長年途中駅止まりの設定がなかった千日前線に、2013(平成25)年3月23日のダイヤ改正で「今里行き」設定され、千日前線の珍列車となっていた。しかしわずか1年5ヶ月後の2014(平成26)年8月30日のダイヤ改正で、南巽行きに変更され消滅した。 長年途中駅止まりの設定がなかった千日前線に、2013(平成25)年3月23日のダイヤ改正で「今里行き」設定され、千日前線の珍列車となっていた。しかしわずか1年5ヶ月後の2014(平成26)年8月30日のダイヤ改正で、南巽行きに変更され消滅した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||